sábado, 22 de março de 2025

Capas de K7 II - "Gil & Jorge" ou "Xangô Ogum"

quinta-feira, 20 de março de 2025

John Coltrane - “Giant Steps” (1960)

Como explicar o fenômeno John Coltrane? A cada disco que se escuta, a cada faixa que se reouve, a cada acorde que é emitido do seu sax transcendente é como se se ouvisse a sublimação. Não fosse sua morte prematura, em 1966, vitimado por um câncer, poderia se afirmar que a genialidade deste compositor e instrumentista sui generis era infindável. Afinal, mesmo em uma discografia extensa, tanto dos trabalhos solo quanto nos quais compôs bandas e/ou parcerias, muitos desses discos trazem um sopro divinal – com o perdão da expressão. Aqui no blog mesmo já listamos entre os álbuns fundamentais de sua autoria cinco deles: “Blue Train”, “My Favourite Things”, “Crescent”, “A Love Supreme” e “Ascension”. Isso, fora os diversos outros discos nos quais integra bandas, como os memoráveis “Kind of Blue” e “Cookin’”, ambos de Miles Davis e também resenhados no blog.

Porém, em se tratando de Trane, não só cabem mais discos nessa lista como alguns ainda não incluídos são faltas notórias. Caso do gigante no nome e em conteúdo “Giant Steps”, de 1960, que completa 55 anos de lançamento em 2025. Primeiro trabalho como band leader de Coltrane para a sua então nova gravadora, a Atlantic, na qual produziu alguns de seus melhores trabalhos, o disco é um marco na sua carreira por uma série de motivos. O primeiro deles, além da estreia na nova casa, era que se tratava do primeiro projeto autoral do saxofonista e compositor após as gravações justamente do já mencionado “Kind...”, aquele que é considerado um dos maiores clássicos do jazz de todos os tempos e o de maior sucesso do gênero. “Kind...” fora gravado apenas quatro semanas antes por ele junto a Miles mais Paul Chambers (baixo), Jimmy Cobb (bateria), Bill Evans e Wynton Kelly (pianos). Impossível Coltrane não ter sido contagiado por aquela atmosfera modal concebida por Miles.

Acontece que Coltrane sabia muito bem o que queria expressar em sua música, e a proximidade com as sessões de “Kind...” não foram suficientes para influenciar o centro daquilo que pretendia fazer na estreia pela Atlantic: uma ode ao bebop. Partindo do estilo que o formou, desde a audição de seus ídolos Dexter Gordon, Coleman Hawkins e Lester Young, até os trabalhos solo realizados nos anos anteriores na Prestige e no seu único Blue Note, o memorável “Blue Train”, de um 1959, Coltrane deixou de lado (pelo menos, por ora) o jazz modal e aproveitou para despedir-se do bebop em alto estilo. Ele sabia que seu caminho seria tomado por outras facetas sonoras dali para frente. Era inevitável para um artista sempre em busca da renovação estilística e espiritual. Talvez até nem soubesse ainda quais caminhos seriam estes, mas os intuía. Por esse sentimento de gratidão, então, Coltrane entendeu que ainda não era a hora de apontar para novas fronteiras e, sim, aproveitar a confiança e a profundidade emocional adquiridas com sua experiência até ali e encerrar um ciclo.

A faixa-título é um de seus maiores clássicos, ao nível do que também representam temas como "Blue Train", "Resolution" e "My Favourite Things". Não por coincidência, visto que abre o disco trazendo sua assinatura estilística aliada ao domínio da variação de acordes próprias do bebop. O riff, dos mais conhecidos da história do jazz, larga arrebatando para, na sequência, Coltrane dominar todos os espaços (físicos e emocionais) com um solo de praticamente 4 minutos e meio. Isso, sustentado por outro fator que faz do disco um feito distinto: a banda. Se corria nas veias de Coltrane o sangue “tipo azul” do recente trabalho com Miles, o mesmo fluido mágico pulsava nas dos companheiros Cobb, Chambers e Kelly, que tocam em ambos os discos. Nada é por acaso.

"Cousin Mary", na sequência, reduz um compasso, mas mantém a força expressiva de quem compunha a partir de progressões de sequências de acordes e tirava, no fim, peças como esta. O piano de Tommy Flanagan (responsável por esta e por mais quatro das seis faixas do álbum) tenta pacificar um pouco o clima, solando com a inteligência concentrada ao estilo de Thelonious Monk. Chambers, no embalo, engata um improviso arejado. Mas Coltrane é sempre intenso, e retorna vigoroso para encerrar a faixa. Embora a reverência ao "antigo", a alma de Coltrane carregava invariavelmente algo pessoal e com o olhar para uma experiência inovadora. Flanagan conta que era um desafio aprender as músicas, pois havia algo de muito especial em cada uma delas, o que os músicos queriam captar em essência. "As músicas não se resolviam do jeito que você espera de uma progressão, embora tudo tivesse uma lógica. Tinha lógica, mas era diferente para a época", relembra.

Se havia até então alguma concessão em amenizar a velocidade e a complexidade características dos be-bopers, a curta mas intensa "Countdown", totalmente formada a partir desses exercícios de progressões de escala altamente técnicas de Coltrane, não deixa dúvidas de que o músico queria venerar a geração de Charlie Parker e Dizzie Gillespie. Também nesta linha, mas injetando aspectos inovadores, "Spiral" – cujo nome dá a entender o sentido de sua estrutura – consegue mesclar a impermanência harmônica do bebop com uma ideia levemente inspirada no modal, em que os blocos de solos do sax, do piano e do baixo, respeitam um “limitante” de escalas, indo e voltando para o mesmo ponto, numa imagem espiral.

"Syeeda's Song Flute", um blues suingado em homenagem à filha de Coltrane com a então esposa Naima, tem um salutar ar de descontração, que quebra o hermetismo das duas faixas anteriores, trazendo leveza para a narrativa geral. E se Trane acarinha a filha, agora é a vez de fazer o mesmo para com o seu amor. A música que leva o nome da esposa, no entanto, não se trata de qualquer canção romântica que se escuta por aí e logo se esquece. Mesmo separando-se de Naima anos depois (ele casou-se posteriormente com a pianista de jazz Alice Coltrane, com quem teve Ravi Coltrane, também talentoso músico e saxofonista como o pai), esta música guarda um lugar especial em todo o cancioneiro de Coltrane. Afinal, é talvez a maior balada jazz de todos os tempos. Não é exagero afirmar que “Naima”, com sua emotividade e sensibilidade compositiva singulares, está no mesmo patamar que temas clássicos como “Round Midnight”, “Virgo”, “Body and Soul”, “Blue in Green” ou “Embraceable You”. Possivelmente, até mais que estas. A perfeição.

Finalizando, mais um preito, desta vez para o amigo e parceiro Paul Chambers ("Mr. P.C."), um acelerado hard-bop com todos os ingredientes da obra-prima que Coltrane e sua trupe construíam: variações de escala, progressões e harmonias intrincadas apoiadas por muito coração, apuro técnico e intensidade expressiva. Como não se abismar com Coltrane tocando? Ele pisando confiante no seu terreno, o bebop, é puro proveito – e deleite.

O próprio Coltrane conta que “Giant...” foi um adeus à estrada harmônica construída pelos pioneiros do bebop. “Eu não sabia para onde ir em seguida. Não sei se eu já tinha pensado em abandonar os acordes, mas ele chegou fazendo aquilo, eu ouvi e disse: ‘bem, acho que essa é a resposta”. O “ele” a quem Coltrane se refere é Ornette Coleman e a “resposta” é seu revolucionário “The Shape of Jazz to Come”, lançado meses antes e que abriria portas para toda uma nova revolução no jazz: o free-jazz. Coltrane, claro, deixaria igualmente sua marca nesse capítulo inovador do jazz, dando sua contribuição para a história do gênero através também do jazz modal, do avant-garde, do spiritual e do post-bop nos álbuns subsequentes. Considerando que são menos de seis anos até sua morte, pode-se dizer, tranquilamente, que ele só o fez por ser capaz de dar “passos gigantes”, como o próprio nome de seu disco diz. Mas a pergunta inicial era: “como explicar o fenômeno John Coltrane?” Bem, não existe explicação para fenômenos. Eles não têm como serem dimensionados.

FAIXAS:

**************

OUÇA O DISCO:

domingo, 16 de março de 2025

Capas de K7 - "Manual Prático Para Festas, Bailes e Afins Vol. 1"

quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025

Quinteto Armorial - “Do Romance ao Galope Nordestino” (1974)

Doses Cavalares de Brasil

A história da arte no Brasil viu, em alguns momentos, a tentativa de se representar uma ideia de nação. Seja por motivos políticos, ideológicos ou simplesmente astuciosos, é fácil concluir que, para se chegar a uma identidade pretensamente simbólica de um povo, a produção artística é o melhor meio para se alcançar essa finalidade nacionalista. No século XIX, o Romantismo à brasileira buscava, num território recém emancipado da Coroa portuguesa, ressaltar as paisagens exóticas, a natureza, os povos primitivos e a miscigenação para suscitar o orgulho dos “novos” brasileiros. No Estado Novo, igual. Tanto o forte investimento na Rádio Nacional, impulsionadora de uma gama de célebres artistas, como no cinema, denotam o projeto de Estado de unificar em uma mensagem ufanista um espírito comum.

Afora a grande subjetividade de se materializar esse feito e da óbvia dificuldade de sintetizar em códigos simbólicos um país de dimensões continentais e em construção, é evidente que a estratégia não deu necessariamente certo em todas essas tentativas. A influência da Europa, seja como modelo, seja como contraposição, põe às claras a falta de elementos primitivos da cultura e da natureza de um país jovem historicamente como o Brasil – principalmente, em comparação à própria Europa, não à toa chamado de Velho Mundo. Residem nesse pensamento ocidentalizado as críticas a outro movimento que também tentou com suas ferramentas inventar uma arte puramente brasileira: o Movimento Armorial. Antes de “brasileira”, aliás, nordestina. Surgido em 1970 por iniciativa do escritor paraibano Ariano Suassuna quando atuou como Diretor do Departamento de Extensão Cultural da Universidade Federal de Pernambuco, essa vertente artístico-cultural, manifesta em literatura, música, dança, artes plásticas, arquitetura, cinema, etc., centrava-se na valorização das artes populares nordestinas e propunha como ideia central a criação de uma arte erudita a partir de elementos populares.

Há quem acuse o Movimento Armorial de ser, além de academicista, também elitista e cínico, pois, na prática, não se comunicava com o tal povo no qual tanto bebia, restringindo-se ao círculo de seus principais cabeças: Suassuna, o artista plástico Francisco Brennand, o gravurista Gilvan Samico e uma meia dúzia de afortunados homens das artes. O que é impossível criticar, no entanto, é a qualidade das obras produzidas, entre elas uma que completou 50 anos em 2024: o disco de estreia do Quinteto Armorial, “Do Romance ao Galope Nordestino”. Com uma obra que propõe um diálogo entre o cancioneiro folclórico medieval e as práticas criativas dos cantadores nordestinos e seus instrumentos musicais tradicionais, o Quinteto Armorial lançava, pelo selo Marcus Pereira, um trabalho revolucionário e inédito em forma e conceito, o qual mereceu Prêmio APCA como o Melhor Conjunto Instrumental de 1974.

Formado pelos então jovens músicos nordestinos Antônio José Madureira, Egildo Vieira do Nascimento, Antônio Nóbrega, Fernando Torres Barbosa e Edison Eulálio Cabral, o conjunto instrumental trazia um manancial de aparatos musicais condizente com sua proposta de síntese: rabeca, pífano, viola caipira, violão e zabumba perfilando-se com os eruditos violino, viola e flauta transversal. A junção do conceito armorial com a textura dos sons gerava uma sonoridade própria, a se ver por "Revoada", exemplo claro dessa junção de tempos históricos, culturas e apropriações. Sem percussão, traz o som metálico da viola caipira, que se harmoniza com as cordas – o violino clássico e a rabeca, retrazida da Idade Média para este novo contexto – e o sopro de pífaro e flauta. Uma forma bastante didática de começar o disco.

Como bem coloca Suassuna em seu texto de apresentação na contracapa do disco, há a influência ibérica por meio dos instrumentos de origem hindu ou árabe, tão marcantes no Nordeste. Se "Revoada" é ritmada e lírica em seus toques ásperos e arcaicos, “acerados como gumes de faca-de-ponta”, tanto mais é "Repente". Esta evoca o Nordeste somente em sons e sem precisar articular uma palavra ou verso a tradição poético-musical dos repentistas de improvisarem estrofes criando-os no exato momento da apresentação. Desde 2021, o repente é considerado patrimônio cultural do Brasil pelo Iphan.

|

| Típica obra do Movimento Armorial: "Pe. Cícero Romão (Tríptico)”, óleo sobre aglomerado de Gilvan Samico, do mesmo ano do disco |

Já Capiba tem semelhante destaque. O inventor de frevos clássicos da cultura de Pernambuco e protagonista do tradicional bloco carnavalesco Galo da Madrugada, também é lembrado por uma de suas principais peças: "Toada e Desafio", esta também da trilha de “O Auto...” – aliás, a música central do filme –, aqui lindamente executada pelo Quinteto Armorial. Mais um leque de conhecimentos empíricos trazidos à luz da música erudita: além do popular galope, agora merecem releituras a “toada”, cantiga de melodia simples e monótona entoada pelos vaqueiros nordestinos, e o “desafio”, duelo de versos improvisados surgido na Grécia antiga entre os pastores, reinventado na Idade Média e que veio parar no Brasil justo no Nordeste brasileiro, onde, como diz Luz Câmara Cascudo, “o combate assumiu asperidades homéricas”.

A força cultural nordestina dá ainda mais elementos a Madureira, que compõe a renascentista "Toada e Dobrado de Cavalhada", claramente dividida em duas partes: um lento introdutória e, na sequência, um allegro que acompanha o trote ligeiro da dança. Flautim e pífaro dialogando. Misto da música rural dos berberos marroquinos e os mouros dos séculos 12 e 13, ambos ligados pela religião. Vanguarda que surpreenderia até mesmo gente como a Penguin Cafe Orchestra, como a “desafinada” “Toré”, absolutamente moderna.

E quando idealizam uma Idade Média brasileira para além dos livros de História, como em "Romance da Bela Infanta"? Tema amoroso ibérico do séc. XVI recriado nas cores monocórdicas dos instrumentos rústicos. Mas Madureira faz ainda melhor quando resgata o romance do próprio Nordeste! "Romance de Minervina", canção provavelmente datada do séc. XIX, que recria uma atmosfera provençal ao modo dos trópicos. É possível enxergar uma procissão pelos campos mediterrâneos e, ao mesmo tempo, a tristeza árida do sertão. Igualmente medievas são "Excelência”, tema nordestino de canto fúnebre, e “Bendita”, cântico de Zacarias à maneira dos Salmos que os romeiros entoam pelo itinerário do enterro.

Antônio Nóbrega, dono de reconhecida carreira solo e o de maior proeminência entre todos os músicos do grupo, já a época não ficava para trás. É dele "Ponteio Acutilado", moda forjada na tradição dos violeiros. É praticamente 1 min de solo de viola caipira para, a partir de então, todos os outros instrumentos entrarem e se harmonizarem como se sempre tivessem pertencido ao mesmo território geográfico. A outra dele é "Rasga", dissonante e introspectiva na primeira metade, mas que se encerra (e ao disco) com um “rasga ponteio” festivo.

Os ouvidos populares hoje são familiarizados com a sonoridade que o Quinteto Armorial ajudou a sintetizar. Basta notar a naturalização desses sons em produções populares inspiradas na obra de Suassuna e seus séquitos, como as incontáveis produções audiovisuais da TV Globo que emulam esse universo folclórico e onírico. Mal comparando, como fizeram os alemães da Kraftwerk ao “inventarem” os sons de computador que conhecemos hoje, criando uma espécie de “sonoplastia digital” que se tornou universal. Para com a sonoridade nordestina e, até por uma questão de proporção territorial bastante brasileira, no caso, o Quinteto Armorial cumpriu mais do que um papel esteticamente formal, mas, sim, musical e antropológico.

O movimento ao qual o Quinteto Armorial muito bem representou não é um consenso entre as pessoas da cultura, mas é inegável a validade de sua proposta, reconhecida hoje nacionalmente, haja vista a rica exposição aos seus 50 anos, ocorrida em 2023, e também internacionalmente por artistas consagrados como o chinês Ai Weiwei. A ideia de valorização da cultura do Brasil que movimentos como este tentam suscitar de tempos em tempos, podem, mesmo com as controvérsias, serem vistas como potência. Uma potência policarpeana de tornar oficial a cultura ancestral. Como escreveu Lima Barreto em “O Triste Fim de Policarpo Quaresma”, personagem símbolo da luta por uma identidade brasileira: “O que o patriotismo o fez pensar foi num conhecimento inteiro do Brasil, levando-o a meditações sobre os seus recursos, para depois então apontar os remédios”. Se depender desse pessoal, nenhum brasileiro jamais adoeceria por causa de síndrome de vira-latas.

segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025

Gilberto Gil - "Dia Dorim Noite Neon" (1985)

Gil, exímio compositor que é, até emplacou sucessos no começo da década de 80. "Andar com Fé" e "Vamos Fugir" tocaram bastante, é bem verdade. Em compensação, seus álbuns passavam longe de terem a mesma regularidade e reconhecimento de crítica e público frente a seus clássicos dos anos 60 e 70, como o disco de 1968, "Expresso 2222", de 1972, ou a revolucionária trilogia "Re" ("Refazenda"/"Refavela"/"Realce", 1975, 1977 e 1979 respectivamente). Também, o baiano tentara, por duas vezes quase sequentes, entrar no mercado norte-americano. Ao contrário de alguns de seus pares, como Djavan, Ivan Lins, Tânia Maria e Milton Nascimento, ele não obteve o êxito esperado e se recolheu ao nicho já conquistado: o Brasil. O destino, no entanto, reservaria mais um abalo ainda maior a Gil naquele final de década de 80: o filho Pedro, baterista de sua banda desde 1984, se acidentaria de carro no Rio de Janeiro e morreria em janeiro de 1990. Aos 19 anos.

Mas os tropicalistas têm uma vantagem sobre outros artistas da música brasileira, mesmo para com os da mesma estirpe: eles ditam tendência. E se nos anos 80 a tendência estava posta pela indústria, então o negócio era passar a ratificá-la. Como já vinha ocorrendo desde os Mutantes, Gil e Caetano tornaram-se totens de certificação a toda a geração mais jovem, de A Cor do Som a Chico Science & Nação Zumbi. "Dia Dorim Noite Neon", lançado por Gil em 1985 para comemorar os 20 anos de carreira e que completa 40 em 2025, além de trazer excelentes composições, estabelece essa consciência quase benta do velho artista para com os súditos. Porque, sim: o rock brasileiro deve muito a MPB, ao contrário do que já se tentou negar ou esconder. Um privilégio que só o Brasil tem, mas algo desqualificado pela imprensa por muito tempo.

A bela vinheta de abertura e encerramento, "Minha Ideologia, Minha Religião", traz o violão dedilhado de Gil e seu vocal acompanhando as vozes infantis em coro, que cantam uma prece universal de pureza aos deuses para iniciar a jornada – e, lá na última faixa, agradecer pela mesma. Logo na sequência, vem o hit do disco, o reggae "Nos Barracos da Cidade", um canto de contestação social de um Brasil recém saído da ditadura. “Barracos”, seu subtítulo, abriria também portas a outra música com características parecidas e de ainda maior sucesso, que é "Alagados", marco do pop rock brasileiro, gravada pelos Paralamas do Sucesso com Gil um ano depois no mesmo estúdio, Nas Nuvens.

Sem muito respiro, Gil emenda o rockasso "Roque Santeiro, o Rock", um hard rock enfezado de dar inveja a muita bandinha poser que esteve no Rock in Rio naquele ano. Gil que, aliás, havia feito uma apresentação histórica no festival meses antes com a mesma banda mas ainda com o repertório do disco anterior, "Raça Humana". Na música em questão, a excelente produção do mutante Liminha dá protagonismo à bateria potente de Pedro Gil e à guitarra de outro e original mutante, Sérgio Dias, sintonizado com a sonoridade que o vanguardista produtor norte-americano Bill Laswell estava se apropriando e que cristalizaria no referencial "Album", da Public Image Ltd., de um ano depois. Ou seja: era o auge do rock'n’roll na mídia dos anos 80.

|

| Gil e o filhão Pedro, falecido anos depois, mas fundamental para a atmosfera rocker de "Dia Dorim..." |

Atentando também à cena pop do momento de nomes como Marina, Zizi Possi e Vinícius Cantuária, Gil diminui a rotação e traz a bela 'Seu Olhar", que conta com a guitarra do "Paralama" Herbert Vianna antes deste se tornar seu parceiro em "A Novidade", o que ocorreria meses depois no celebrado "Selvagem?", terceiro disco da banda. A faixa antecede a bossa-nova introspectiva "Febril", das melhores e mais desconhecidas canções do repertório gilbertiano. Espécie de reverso de 'Palco", que exorciza os males do mundo no instante sagrado do encontro do músico com o público, "Febril", ao contrário, revela o lado solitário da existência do artista, a qual pode imperar mesmo diante de uma vasta plateia. "Tanta gente, e estava tudo vazio/Tanta gente, e o meu cantar tão sozinho". Gil e sua profundidade capaz de revelar o avesso das coisas.

A próxima faixa vem noutra sintonia, mas sem perder coerência com a atmosfera pop do álbum: o french-afoxé "Touches Pas A Mon Pote". Noutra excelente produção de Liminha, Gil, dono de um francês impecável, ressignifica, nos ritmos essencialmente afro-brasileiros, a África francófona, ou seja, Senegal, Benin, Costa do Marfim, de onde parte dos escravos vieram para o Brasil e a sua Bahia séculos antes. Esta primeira aproximação simbólico-sonora Brasil-França de Gil, vista em uma série de canções dele a partir de então, o próprio redimensionaria 23 anos depois em outra música igualmente cantada na língua de Hugo (mas também de Mbougar Sarr): "La Renaissance Africaine", originalmente do disco “Banda Larga Cordel”.

O lado B do vinil começa com mais uma agitada, mas desta vez sob a batida do funk: "Logos Versus Logo". Sob inspiração da sonoridade típica do pop soul da época de Prince, Marcus Miller, Patti LaBelle e outros artistas – bateria eletrônica, baixo em slaps, guitarra suingada e ritmo soul –, Gil aborda o papel de resistência do poeta no mundo capitalista, problematizando a questão com poesia e lucidez. Outra música que, assim como “Febril”, é de suas melhores mas também das mais esquecidas. E que bela letra: "E o bom poeta, sólido afinal/ Apossa-se da foice ou do martelo/ Para investir do aqui e agora o capital/ No produzir real de um mundo justo e belo". Só que Gil não se presta a simplesmente copiar o som da moda tocado nos Estados Unidos: ele o enriquece. Como poucos ousavam fazer naqueles idos de embate "rock x MPB", o baiano, do meio para o fim da faixa, adiciona-lhe percussões de samba, fundindo de forma empolgante o ritmo mais brasileiro de todos ao groove do funk. Pouco tempo depois, Lobão, Os Engenheiros do Hawaii e The Ambitious Lovers fariam semelhante.

Com a autoridade de um dos pioneiros do reggae no Brasil, Gil traz um outro ainda mais raiz do que “Barracos”: “Oração Pela Libertação da África Do Sul”. Mais uma de teor espiritualista mas que, desta vez, clama por outro problema social que o mundo vivia naquele então, que era o Apartheid na África do Sul, o regime de segregação que retirou os direitos da população negra do país. Valendo-se da força de resistência e denúncia que o ritmo do ídolo Bob Marley carrega, Gil torna a atuar politicamente através da música, unindo-se, neste caso, ao movimento global de solidariedade com a luta anti-Apartheid, que aumentou a conscientização sobre a injustiça dessa política e ajudou a impulsionar a mudança 5 anos depois com a queda do regime.

Voltando ao pop, na sofisticada “Clichê Do Clichê” Gil conta com a parceria do já mencionado amazonense Vinícius Cantuária, à época estourado nas rádios com o hit “Só Você”. Ligações com “Touches...” nas diversas referências à cultura francesa, como Brigitte Bardot, Jean-Paul Belmondo e o cinema francês. Quase fechando o disco, a música que justifica a referência à personagem Diadorim do título: “Casinha Feliz”. Esse doce xote sertanejo (visivelmente uma inspiração para “Madalena”, gravada com sucesso por Gil em “Parabolicamará”, de 1992) contém os versos motivados pelo universo de Guimarães Rosa: “Onde resiste o sertão/ Toda casinha feliz/ Ainda é vizinha de um riacho/ Ainda tem seu pé de caramanchão”. E completa: “De dia, Diadorim/ De noite, estrela sem fim”.

Encerrando, outra belíssima composição, esta, do amigo Jorge Mautner. “Duas Luas” fecha com a poesia lírica e estelar própria do “maldito” num ijexá moderno, a se ver pelo elegante sax solo de Zé Luis. ”Estou adorando andar pelas ruas/ Como quem não quer nada/ Debaixo do sol/ Debaixo das luas/ Que são mais de duas”, numa referência às luzes de neon que também compõe o título deste disco precioso.

Num período em que vinha um tanto inconstante, “Dia Dorim Noite Neon” ajustou a rota e elevou novamente a régua de Gil diante da própria obra. E muito se deve ao vigor contagiante de Pedro Gil, que deixou este plano bem cedo, mas não antes de reenergizar seu próprio pai com o espírito do rock. Vieram, na sequência, “O Eterno Deus Mu Dança”, de 1989, álbum de estúdio em que aproveita algumas receitas do antecessor, a trilha do filme “Um Trem para as Estrelas”, em inédita parceria com Cazuza, e dois ótimos discos ao vivo: “Live in Tokyo” e “Gilberto Gil em Concerto”, todos os três de 1987. Mas “Dia Dorim...” pode tranquilamente ser considerado seu melhor trabalho em toda aquela década. Antenado com seu momento histórico em letras, melodias, atmosfera e sonoridade, mas sem soar datado como muita coisa dos anos 80 – a começar pelo próprio álbum anterior, “Raça Humana” –, o disco serviu, inclusive, para ajudar a quebrar preconceitos entre música popular e o então fortalecido rock, como se o primeiro fosse coisa de velho e o segundo de jovens. Sem divisar. O Rappa, Planet Hemp e Skank são fruto dessa mentalidade arejada nos anos 90.

Gil provou que, como diz na vinheta do disco, sua forma de pensar/ser é aceitar a impermanência das coisas e conectar-se à espiritualidade. No caso, a igreja do rock. "Outrora, o reino do Pai/ Agora, o tempo do Filho com seu novo canto." Esse tal de rock'n'roll pode até ser coisa do diabo, mas também sabe muito bem ser divino.

sábado, 1 de fevereiro de 2025

Trio - "Trio" (1982)

Então, nesse ÁLBUNS FUNDAMENTAIS resolvi contar como foi o reencontro totalmente acidental ou um belo presente do destino. Sexta-feira à noite (acho que ainda era setembro ou outubro, não lembro agora), resolvi fazer a limpa na coleção e catei alguns trinta, quarenta LPs, uns singles de rap, uns pop rock, muitos trilha sonora de novelas e embarquei rumo a Novo Hamburgo na loja do meu amigo Al Shceknel, a Superbacana Records.

A intenção era trocar algumas tranqueiras, inclusive levei uma guitarra no estojo pro brick. Chegando lá, como sempre muito bem recebido, aquele café passado na hora, boas conversas mexemos nuns sintetizadores malucos, violões e, então, partiu pro brick!

O Al deu uma verificada na oferenda enquanto eu me grudei nas prateleiras e separei coisas do tipo um compacto do Roberto Carlos de 1977, se não me engano, e alguns que agora não vou lembrar, mas deu brick. Mas o que mais me chamou atenção foi o álbum de uma banda alemã de 1979, a Trio.

Uma banda que passei a minha adolescência debochando do clássico "Da da da"… porém, nunca conseguiria imaginar que seria o disco mais impressionante que ouviria no final de 2024!

Depois de chegar em casa, foi a rotina clássica: álbuns do garimpo no sofá pra aquele registro, marcar a loja, requentar a comida no micro-ondas enquanto botei na vitrola o disco….

Senhoras e senhores: foi um tiro que me fez deixar a comida esfriar novamente. Simplesmente extraordinário!!!!

Com é que eu tive a inocência de debochar de tamanha obra de arte minimalista com canções simplesmente geniais basicamente guitarra, bateria e voz - segundo informação do Pereba, a banda não tem baixo. Não fiz essa pesquisa, mas super recomendo "Trio", o álbum que leva o nome da banda lançado no Brasil em 1982.

************

sexta-feira, 27 de dezembro de 2024

Weezer - "Weezer" ou "The Blue Album" (1994)

por Roberto Sulzbach Cortes

O ano é 1986 e Rivers Cuomo conhece o baterista Patrick Wilson, e logo, se muda para a casa dele e de seu amigo baixista, Matt Sharp. Cuomo era um rapaz tímido, que não falava direito com meninas, era fissurado em heavy metal e Role-Playing Game (RPG). Ou seja, um “nerd clássico” a la "Vingança dos Nerds". Aliás, uma curiosidade: o nome Rivers vem do inglês e se traduz como “rios”. Segundo sua mãe, é porque ele nasceu em Manhattan, entre o Rio Hudson e o Rio East. Contudo, seu pai, Frank Cuomo (também músico, tocou bateria no "Odyssey of Iska", do jazzista Wayne Shorter), dizia que era por conta de três jogadores da Copa do Mundo de 1970: os italianos Riva e Rivera, e o brasileiro Rivelino. Ao residir com os futuros colegas de banda, o metaleiro foi se afastando do gênero e se aproximou do grunge, que estava borbulhando na costa oeste, por meio de bandas como Soundgarden, Mudhoney, Pearl Jam e, claro, Nirvana, além de umas pitadas de artistas precursores, como Pixies e Sonic Youth.

Em 1992, os três roommates se juntaram ao guitarrista Jason Cropper (que, durante as gravações do primeiro álbum, foi trocado por Brian Bell por divergências pessoais) e formaram a Weezer. Àquela altura, já tocavam canções que viriam a integrar o "Blue Album", como "Sweater Song" e "Say It Ain’t So", mas ainda não tinham a aderência que viriam a conquistar. Até que Rivers gravou uma K7 que chamou a atenção da Geffen Records. Das oito músicas contidas na fita, cinco apareceram no eventual disco de estreia.

Em agosto de 1993, o quarteto entrou no Electric Ladyland, em Nova Iorque, junto do produtor Rick Ocasek, vocalista do The Cars. Praticaram muito as harmonias, que fariam parte integral da sonoridade do álbum, e definiram que as guitarras precisavam soar tão altas quanto as de "Creep", do Radiohead, lançada um ano antes. O resultado foi um hit atrás do outro, daqueles discos que podem tocar inteiros no rádio sem causar tédio em nenhum ouvinte.

A abertura é com o dedilhado de violão de "My Name is Jonas" e, na prática, explica que a tônica é o power pop direto, sem firulas. Além disso, pouco mais de 10 anos depois, ela fez parte da infância e adolescência de uma nova geração, por meio do jogo de videogame Guitar Hero III. Machismo nunca foi tão pegajoso quanto em "No One Else", em que o locutor terminou com sua namorada porque ela ria das piadas de outros homens e ele desejava alguém que não risse para ninguém além dele, e que ficasse em casa enquanto ele estivesse fora.

"The World Has Turned and Left Me Here" é o completo oposto da faixa anterior. O refrão fala que “o mundo girou e me deixou aqui, onde eu estava antes de você aparecer” e que “no seu lugar, um espaço em branco preencheu o vazio atrás do meu rosto”. Além disso, destaco a abertura da bateria de Patrick Wilson: sempre me pega. "Buddy Holly" é o "hit dos hits". Referenciando o ícone do rock dos anos 50, é um hino atemporal, cultuado por jovens e adultos ao redor do globo e que ganhou o célebre videoclipe de Spike Jonze, sucesso na MTV à época. Seu riff é meme no TikTok, e é impossível achar algo que esteja errado na música. Steve Baltin, da Cash Box, disse que você deve amar uma música que faz referência a Mary Tyler Moore. Eu não poderia concordar mais.

"The Sweater Song" começa a explorar as ansiedades e inseguranças que nosso narrador apresentou em "No One Else". A canção inicia com diálogos de dois amigos em primeiro plano (interpretados por Sharp e Karl Koch, amigo de longa data do grupo e considerado “o quinto Weezer”), enquanto sons de festa são perceptíveis ao fundo. Cuomo começa a cantar versos curtos sobre o suéter que está se despedaçando com as interações que ele tem com as pessoas - uma metáfora para sua própria saúde mental frente à fobia social que sofria. "Surf Wax America" acelera a batida novamente e aborda o distanciamento que amizades e relações sofrem com o desgaste do tempo.

Talvez a música mais interessante do projeto seja "Say It Ain’t So". A canção surgiu de um momento em que Cuomo chegou em casa, encontrou uma garrafa de cerveja no congelador e entrou em pânico. O trauma da separação dos pais, causada pelo alcoolismo de Frank, seu pai, fez com que ele temesse pela relação de sua mãe com o padrasto, a quem tinha grande apreço. Em um trecho, a letra se traduz: “Como pai, padrasto, o filho esta se afogando da avalanche”. "Say It Ain’t So" surge dessa angústia, desse pedido para que a história não se repetisse.

Em "In the Garage", Cuomo fala sobre como “dentro da garagem”, ele se sente seguro, junto de seu jogo de tabuleiro RPG Dungeons and Dragons, da Kitty Pryde, do Noturno (ambos, dos X-Men) e de sua guitarra, e como “ninguém se importa com o seu jeito”. Lembrando algo que disse no começo do texto: Cuomo é um nerd, esquisitão e que não se encaixa direito na sociedade em que vive. Em "Holiday", o objetivo é fugir para um lugar distante, em uma batida harmônica, parecendo uma versão eletrificada dos Beach Boys.

Assim como "My Name Is Jonas" tem um "cheiro de abertura”, "Only In Dreams" foi fabricada para finalizar a obra. A linha de contrabaixo de Matt Sharp é afiadíssima (com o perdão do trocadilho em inglês: sharp é “afiado”) e é protagonista na melodia durante seus 7 minutos e 59 segundos de duração. A tônica do álbum é encerrada com a história de um jovem que gosta de uma menina, mas não tem a coragem de ir atrás dela; portanto, é apenas nos seus sonhos que ele fica com ela. A narrativa é, proporcionalmente, pequena perto da duração dos seus quase oito minutos, mas os arranjos nos contam até mais da história do que a própria letra. Da metade para o final, um épico musical é formado e se torna a despedida perfeita para um álbum que gira em torno da esquisitice que é ser adolescente, a busca por aceitação e a procura do amor perfeito que os hormônios mais ladinos provocam nos jovens de geração em geração.

As gravações foram finalizadas em setembro de 1993, com o lançamento previsto para maio de 1994. Kurt Cobain faleceu tragicamente em abril de 1994 e, com ele, toda a onda grunge perdeu um de seus principais expoentes. Contudo, a música “alternativa” estava espalhada por todo o mainstream, e a porta estava aberta para quem quisesse a atenção das massas, algo que, talvez, possibilitou que o "Blue Album" (lançado menos de um mês depois) se tornasse o sucesso que se tornou. Além de, claro, clipes produzidos pelo Spike Jonze são sempre bem-vindos.

segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

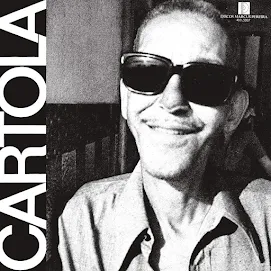

Cartola - "Cartola" (1974)

O ano foi 1974 e Sérgio Cabral, no texto da contracapa do LP, celebrava que, finalmente, havia um disco do grande Cartola. A realização deste feito, no entanto, se deve em grande parte ao destino e ao sentimento de dívida para com Cartola alimentado por algumas personalidades importantes da cultura carioca. O primeiro ė Sérgio Porto, o Stanislaw Ponte Preta, jornalista e cronista que, em 1956, certa noite, descobriu que o já histórico compositor e fundador da Mangueira, dado por ele como morto, estava num subemprego de lavador de carros, ajudando-o, por fim, a retornar à carreira musical. Anos depois, nos anos 60, preterido pelos sambas-canções bolerizados e, principalmente, pela bossa-nova, Cartola se desilude, mas volta aos holofotes quando, em plena Ditatura Militar os jovens ligados ao CPC/UNE passam a valorizar artistas da velha-guarda do samba como ele. É quando participa, por iniciativa de Hermínio Bello de Carvalho, do memorável projeto "Fala, Mangueira" ao lado de outros bambas de seu calibre: Nelson Cavaquinho, Clementina, Carlos Cachaça e Odete Amaral

Impossível não citar ainda outro ardoroso venerador de Cartola dos que lhe ajudaram em vida e que foi responsável por, enfim, colocá-lo num estúdio: João Carlos Botezelli. Produtor musical e fã, Pelão levou a ideia ao selo Marcus Pereira de gravar um LP da lenda viva do samba. As sessões ocorreram entre os dias 20 e 21 de fevereiro e 16 e 17 de março daquele ano, contando com as participações de exímios músicos, como o percussionista Mestre Marçal, o violonista e arranjador Dino 7 Cordas, o flautista Copinha e o trombonista Raul de Barros. Não havia músico no Rio que quisesse perder aquela oportunidade de participar de um momento histórico: Cartola lançaria seu primeiro álbum solo, que já nascia clássico.

Basta ouvir os primeiros acordes da faixa inicial, “Disfarça e Chora”, para perceber que se inaugurava ali uma era na música brasileira – ou melhor, se resgatava o tempo perdido. Samba elegante, letra exata, melodia engenhosa, poesia romântico-parnasiana. Que acordes bonitos e criativos! Nunca o samba, nem com Paulo da Portela, com Dª Ivone, com Candeia, com Wilson Batista, com Batatinha, havia sido tão lírico. Lirismo e perfeição, aliás, caminham juntos durante todo o álbum. O que dizer de cânones da MPB como “O Sol Nascerá (A Sorrir)”, dele e de Elton Medeiros, e seus versos infalíveis em melodia, harmonia e poesia? “Finda a tempestade/ O Sol nascerá/ Finda esta saudade/ Hei de ter outro alguém para amar”.

Ou “Alvorada”? “Alvorada lá no morro/ Que beleza/ Ninguém chora/ Não há tristeza/ Ninguém sente dissabor/ O sol colorindo é tão lindo/ É tão lindo/ E a natureza sorrindo/ Tingindo, tingindo”. Parceria com Carlos Cachaça e Hermínio Bello de Carvalho, remete, em sua repetição harmoniosa de palavras e na economia harmônica de seus acordes, a simplicidade universal de outro sambista contemporâneo seu, o baiano Dorival Caymmi. É muita maestria.

E os clássicos só vão se avolumando. “Tive Sim”, uma das mais singelas declarações de amor da música brasileira e que pode ser considerada irmã de outra composição de Cartola, “Nós Dois”, de seu terceiro disco, “Verde que te Quero Rosa”, de 1977, pois conta sobre a felicidade de se ter um amor (Dª Zica, companheira do segundo casamento até sua morte) sem esconder que teve, sim, “um outro amor antes" daquele. Composta em 1968, a música participou da Primeira Bienal do Samba, defendida por Cyro Monteiro, e ficou em quinto lugar. Outra irreparável é “Corre e Olha o Céu”, com a bela introdução em que Copinha e Raul de Souza dão a deixa com seus sopros para Cartola entoar com a elegância de sempre os versos. “Linda!/ Te sinto mais bela/ Te fico na espera/ Me sinto tão só”.

Porém, há os clássicos entre os clássicos. Isso é a mais certeira afirmação, pois trata-se da música chamada “Sim”. Samba de 1962, gravado originalmente por Gilberto Alves, é a exatidão da palavra cantada no ritmo mais afro-brasileiro por excelência. “Para ter uma companheira/ Até promessas fiz/ Consegui um grande amor/ Mas eu não fui feliz/ E com raiva para os céus/ Os braços levantei/ Blasfemei/ Hoje todos são contra mim”. Não são dignos de um Álvares de Azevedo estes versos?

E o que dizer, então, de “Acontece”? Um assombro a capacidade de Cartola de sintetizar em pouco mais de 1 min tamanha perfeição musical. Traços de Villa-Lobos emanam do morro. E que canto o de Cartola! Elegante, afinado, emotivo, seguro, dono da própria criação. "Esquece nosso amor, vê se esquece/ Por que tudo no mundo acontece". Sem dúvida nenhuma, top 10 entre as melodias mais bem construídas da música brasileira. Para um país que tem o privilégio de ter compositores do calibre de Caymmi, Gil, Edu, Garoto, Donato, Joyce, Chico, Tânia, Moacir, alguns destes, maestros formados, isso é bastante representativo.

Mas tem mais. “Amor Proibido”, claramente uma forte inspiração para Paulinho da Viola em estilo melódico e cuja melodia é tão linda que ganhou, em 2008, uma versão apenas instrumental de Zé Paulo Becker, no disco-homenagem “Viva Cartola – 100 anos”. Ainda, outras preciosidades: “Quem Me Vê Sorrindo”, nova parceria com Carlos Cachaça, “Festa da Vinda”, um ano antes gravada por Elza Soares, e “Ordenes e Farei”, sua e de Aluísio Dias. Finalizando o disco, uma música de 1965 que, resgatada, traduzia o momento especial do velho bamba: “Alegria”. “Alegria/ Era o que faltava em mim”. Em depoimento a O Globo, o próprio falou sobre esse sentimento quando se deu conta de que era verdade o que vivia: “Me senti muito emocionado quando ouvi a minha voz no disco. Eu já tinha até pensado que ia morrer sem gravar um disco”. Cartola, mesmo com cerca de meio século de atraso, estava de volta.

Até debutar em estúdio, Cartola já havia fundado, nos anos 20, uma das mais tradicionais escolas de samba cariocas – a qual ele mesmo, com seu senso estético apurado, escolhera as cores verde e rosa como símbolo. Já havia composto sambas-enredo campeões de diversos carnavais nas décadas de 40 e 50. Já havia inventado um ritmo, o samba-canção. Já havia posto sucessos nas vozes de artistas como Carmen Miranda, Noel Rosa, Francisco Alves e Aracy de Almeida. Já havia sido aprendiz de tipografia, pedreiro, pintor, guardador e lavador de carros, vigia de edifícios e contínuo de repartição pública. Já havia enviuvado e casado novamente, sido pai, dono da casa noturna Zicartola e radialista junto com Paulo da Portela e Heitor dos Prazeres. Tudo isso, toda uma vida antes desta estreia como artista solo.

Isso é muito sério e diz bastante sobre o Brasil: rico em cultura, mas paupérrimo em autoestima. É como se a genialidade prodigiosa de Mozart, desperta na infância, fosse enclausurada na Áustria por uma vida inteira até ser revelada só quando este tivesse branqueado os cabelos. Não é exagero essa comparação, pois Cartola é o Mozart do samba. O maestro de música erudita britânico Leopold Stokowski, em excursão ao Brasil nos anos 50, já havia ficado impressionado com a musicalidade de Cartola. Nada mais do que a sua obrigação como homem da música em reconhecer o talento do brasileiro, considerou outro brasileiro genial, Carlos Drummond de Andrade. Aliás, é do poeta mineiro a definição mais sintética do que o admirável poeta do morro representa: “Cartola é daquelas criaturas que a música habita nelas”.

FAIXAS:

segunda-feira, 18 de novembro de 2024

João Gilberto - “Live at The 19th Montreux Jazz Festival” ou "Live In Montreux" (1985)

|

| No topo, capa do LP original lançado no Brasil e, abaixo, a da edição americana |

Por mais óbvio que pareça o raciocínio de Caymmi, ele guarda, no fundo, uma percepção que, muitas vezes, foge aos mortais preocupados em complexar a vida: a simplicidade. Foi valendo-se do mesmo senso natural que outro baiano favorecido pelos Céus, João Gilberto, chegou a uma conclusão semelhante. Além daquilo que produzia nos invariavelmente indispensáveis discos de estúdio desde o final dos anos 50, João costumava reinventar seu repertório a cada nova apresentação ao vivo. Geralmente, só ele é o inseparável violão. Uma magia inimitável a qualquer outro momento da história da música moderna. Então, do fundo de sua cabeça privilegiada mas distraída, pensou: "porque não gravo um disco ao vivo que transmita essa atmosfera?"

Sim, passados mais de 30 anos de carreira, João nunca havia feito um álbum neste formato. Tinha até então dois ao vivo, todos com parcerias e/ou bandas/orquestra acompanhando: "Getz/Gilberto #2", em companhia do saxofonista de jazz norte-americano Stan Getz, de 1965, e o especial da TV Globo "João Gilberto Prado Pereira de Oliveira", de 1980, no qual recebe vários convidados. Assim, só ele no palco, nunca.

O que parecia óbvio, por se tratar da essência do som do homem que inventou a moderna música brasileira com a concepção da bossa nova, ganhava, enfim, um registro fiel. Já havia se tornado comum a artistas brasileiros a partir dos anos 70 gravarem seus shows no Festival de Jazz de Montreux, na Suíça, desde que a curadoria do evento se abrira para a sonoridade da MPB como sendo cabível no gênero do "jazz moderno". De A Cor do Som a Elis Regina, passando por Gilberto Gil, Pepeu Gomes e Hermeto Pascoal. Faltava João.

E o Bruxo de Juazeiro não deixa por menos. Com seu repertório impecável selecionado cirurgicamente, une velhos sambas, como os de Ary Barroso, Haroldo Barbosa, Geraldo Pereira e Wilson Batista, a então novos clássicos. Melhor exemplo é "Menino do Rio", de Caetano, lançada em 1979 pelo autor e já versada pelo próprio João um anos depois. Mas ocorreu que a música fizera novamente muito sucesso em 1982 na voz de Baby Consuelo para a trilha do filme homônimo, e João, ao resgatá-la, transformava-a imediatamente de um hit para um clássico.

João destila musicalidade. É tocante ouvir o trato de cada detalhe, de cada pronúncia, de cada acorde ou silêncio. A permanente confluência harmonia-melodia, as variações de ritmo, o casamento de cordas vocais e cordas de nylon num constante entendimento, entrelaçando-se, dançando. "Tim Tim Por Tim Tim", conhecida do repertório de João, abre com um verdadeiro show de gingado. Quem escuta ele tocando e cantando com tamanha naturalidade pode até pensar que se trata de um improvido. Mas o mais impressionante de João é que tudo aquilo faz parte de um exercício de controle absurdo, e ao vivo isso fica mais evidente. As soluções harmônicas, as escolhas de tempos, a voz afinadíssima mas sem vibrato, o controle da cadência, o que arpejar e o que silenciar: tudo se resolve ali, na hora, no palco, diante do microfone e da plateia.

O público, neste show, aliás, merece uma atenção à parte. Até mais: merece também aplausos. Visivelmente formada por muitos brasileiros, mas certamente também por suíços e outros estrangeiros, na maioria da Europa, a plateia se emociona e transmite essa emoção para o artista, que retribui, numa corrente de energia poucas vezes vista ou perceptível em discos ao vivo. João brincando de "quém quém" ao cantar "O Pato" ou sambando com a voz em "Sem Compromisso" não deixam mentir. Mas, principalmente, "Adeus América". O samba de Haroldo Barbosa, escrito para outro símbolo mundial do Brasil (o maior deles), Carmem Miranda, como uma declaração de amor ao Brasil após ela ser tachada pelos compatriotas invejosos de "voltar americanizada" dos Estados Unidos, aqui soa (e ainda mais aos brasileiros da plateia) como um canto de exílio, um canto de saudade da terra mater. “Não posso mais, que saudade do Brasil/ Ai que vontade que eu tenho de voltar/ Adeus América, essa terra é muito boa/ Mas não posso ficar porque/ O samba mandou me chamar”. É certamente o momento mais emocionante do show, como talvez nenhuma outra gravação ao vivo de João neste ou noutros discos.

Há também a apropriação "mpbística" do jazz standart italiano "Estate", presente no memorável LP "Amoroso", de 1977, e, claro, a reverência à bossa nova. Mais precisamente, a Tom Jobim. Do maestro, João toca quatro das 15 do set-list: "Retrato em Branco e Preto", dois ícones da primeira fase bossanovista, "Garota de Ipanema" e "Desafinado"; e uma imbatível "A Felicidade", menos recorrente no repertório de João e até por isso ainda mais impactante.

Outro maestro, no entanto, é exaltado por João na histórica apresentação no 19º Festival de Montreux. Cabe ao legado de Ary Barroso fechar o show com três faixas: "Morena Boca de Ouro" e outras dois símbolos de brasilidade em música: as ufanistas "Isto Aqui o que É?" e aquele que é considerado o segundo hino da nação, "Aquarela do Brasil", numa execução de quase 10 minutos. João, que a havia protagonizado no disco "Brasil", de quatro anos antes e quando teve a companhia de Caetano e Gil para interpretá-la, encara aqui a empreitada sozinho. Coisa só de quem tem a mesma envergadura da própria música que entoa.

Prestes a completar 40 anos de seu lançamento, “Live at The 19th Montreux Jazz Festival” guarda a primazia de ser a primeira gravação fiel de um show de João Gilberto, abrindo caminho para vários outros que viriam nos anos seguinte e dos quais destacam-se pelo menos dois: “João Gilberto In Tokyo”, de 2004, e “Live At Umbria Jazz”, de 2002. No entanto, este registro evidentemente possui uma aura e uma importância especial. Mesmo que na maioria dos discos, inclusive os de estúdio, João fosse captado “just in time” pelas mesas de som, no palco não há o que editar ou refazer. É aquele pulsar orgânico e indelével. E no caso de João, isso vale mais do que o silêncio, como diz Caetano.

E dizer que João levou mais de duas décadas para deixar essa óbvia joia da cultura brasileira para a posteridade... Às vezes, a obviedade é mesmo genial.

Originalmente lançado no Brasil e no Japão em 1985 como LP duplo de 15

faixas, "Live At The 19th Montreux Jazz Festival", na versão

norte-americana, de um ano após, chamou-se apenas de "Live In

Montreux" e contendo 13 músicas: sem "Tim Tim Por Tim Tim",

"Desafinado" e "O Pato" e tendo acrescida "Rosa

Morena" (Dorival Caymmi).

********

FAIXAS: