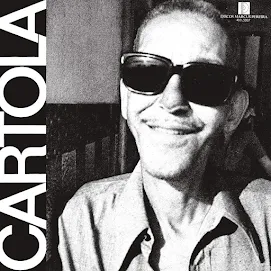

O ano foi 1974 e Sérgio Cabral, no texto da contracapa do LP, celebrava que, finalmente, havia um disco do grande Cartola. A realização deste feito, no entanto, se deve em grande parte ao destino e ao sentimento de dívida para com Cartola alimentado por algumas personalidades importantes da cultura carioca. O primeiro ė Sérgio Porto, o Stanislaw Ponte Preta, jornalista e cronista que, em 1956, certa noite, descobriu que o já histórico compositor e fundador da Mangueira, dado por ele como morto, estava num subemprego de lavador de carros, ajudando-o, por fim, a retornar à carreira musical. Anos depois, nos anos 60, preterido pelos sambas-canções bolerizados e, principalmente, pela bossa-nova, Cartola se desilude, mas volta aos holofotes quando, em plena Ditatura Militar os jovens ligados ao CPC/UNE passam a valorizar artistas da velha-guarda do samba como ele. É quando participa, por iniciativa de Hermínio Bello de Carvalho, do memorável projeto "Fala, Mangueira" ao lado de outros bambas de seu calibre: Nelson Cavaquinho, Clementina, Carlos Cachaça e Odete Amaral

Impossível não citar ainda outro ardoroso venerador de Cartola dos que lhe ajudaram em vida e que foi responsável por, enfim, colocá-lo num estúdio: João Carlos Botezelli. Produtor musical e fã, Pelão levou a ideia ao selo Marcus Pereira de gravar um LP da lenda viva do samba. As sessões ocorreram entre os dias 20 e 21 de fevereiro e 16 e 17 de março daquele ano, contando com as participações de exímios músicos, como o percussionista Mestre Marçal, o violonista e arranjador Dino 7 Cordas, o flautista Copinha e o trombonista Raul de Barros. Não havia músico no Rio que quisesse perder aquela oportunidade de participar de um momento histórico: Cartola lançaria seu primeiro álbum solo, que já nascia clássico.

Basta ouvir os primeiros acordes da faixa inicial, “Disfarça e Chora”, para perceber que se inaugurava ali uma era na música brasileira – ou melhor, se resgatava o tempo perdido. Samba elegante, letra exata, melodia engenhosa, poesia romântico-parnasiana. Que acordes bonitos e criativos! Nunca o samba, nem com Paulo da Portela, com Dª Ivone, com Candeia, com Wilson Batista, com Batatinha, havia sido tão lírico. Lirismo e perfeição, aliás, caminham juntos durante todo o álbum. O que dizer de cânones da MPB como “O Sol Nascerá (A Sorrir)”, dele e de Elton Medeiros, e seus versos infalíveis em melodia, harmonia e poesia? “Finda a tempestade/ O Sol nascerá/ Finda esta saudade/ Hei de ter outro alguém para amar”.

Ou “Alvorada”? “Alvorada lá no morro/ Que beleza/ Ninguém chora/ Não há tristeza/ Ninguém sente dissabor/ O sol colorindo é tão lindo/ É tão lindo/ E a natureza sorrindo/ Tingindo, tingindo”. Parceria com Carlos Cachaça e Hermínio Bello de Carvalho, remete, em sua repetição harmoniosa de palavras e na economia harmônica de seus acordes, a simplicidade universal de outro sambista contemporâneo seu, o baiano Dorival Caymmi. É muita maestria.

E os clássicos só vão se avolumando. “Tive Sim”, uma das mais singelas declarações de amor da música brasileira e que pode ser considerada irmã de outra composição de Cartola, “Nós Dois”, de seu terceiro disco, “Verde que te Quero Rosa”, de 1977, pois conta sobre a felicidade de se ter um amor (Dª Zica, companheira do segundo casamento até sua morte) sem esconder que teve, sim, “um outro amor antes" daquele. Composta em 1968, a música participou da Primeira Bienal do Samba, defendida por Cyro Monteiro, e ficou em quinto lugar. Outra irreparável é “Corre e Olha o Céu”, com a bela introdução em que Copinha e Raul de Souza dão a deixa com seus sopros para Cartola entoar com a elegância de sempre os versos. “Linda!/ Te sinto mais bela/ Te fico na espera/ Me sinto tão só”.

Porém, há os clássicos entre os clássicos. Isso é a mais certeira afirmação, pois trata-se da música chamada “Sim”. Samba de 1962, gravado originalmente por Gilberto Alves, é a exatidão da palavra cantada no ritmo mais afro-brasileiro por excelência. “Para ter uma companheira/ Até promessas fiz/ Consegui um grande amor/ Mas eu não fui feliz/ E com raiva para os céus/ Os braços levantei/ Blasfemei/ Hoje todos são contra mim”. Não são dignos de um Álvares de Azevedo estes versos?

E o que dizer, então, de “Acontece”? Um assombro a capacidade de Cartola de sintetizar em pouco mais de 1 min tamanha perfeição musical. Traços de Villa-Lobos emanam do morro. E que canto o de Cartola! Elegante, afinado, emotivo, seguro, dono da própria criação. "Esquece nosso amor, vê se esquece/ Por que tudo no mundo acontece". Sem dúvida nenhuma, top 10 entre as melodias mais bem construídas da música brasileira. Para um país que tem o privilégio de ter compositores do calibre de Caymmi, Gil, Edu, Garoto, Donato, Joyce, Chico, Tânia, Moacir, alguns destes, maestros formados, isso é bastante representativo.

Mas tem mais. “Amor Proibido”, claramente uma forte inspiração para Paulinho da Viola em estilo melódico e cuja melodia é tão linda que ganhou, em 2008, uma versão apenas instrumental de Zé Paulo Becker, no disco-homenagem “Viva Cartola – 100 anos”. Ainda, outras preciosidades: “Quem Me Vê Sorrindo”, nova parceria com Carlos Cachaça, “Festa da Vinda”, um ano antes gravada por Elza Soares, e “Ordenes e Farei”, sua e de Aluísio Dias. Finalizando o disco, uma música de 1965 que, resgatada, traduzia o momento especial do velho bamba: “Alegria”. “Alegria/ Era o que faltava em mim”. Em depoimento a O Globo, o próprio falou sobre esse sentimento quando se deu conta de que era verdade o que vivia: “Me senti muito emocionado quando ouvi a minha voz no disco. Eu já tinha até pensado que ia morrer sem gravar um disco”. Cartola, mesmo com cerca de meio século de atraso, estava de volta.

Até debutar em estúdio, Cartola já havia fundado, nos anos 20, uma das mais tradicionais escolas de samba cariocas – a qual ele mesmo, com seu senso estético apurado, escolhera as cores verde e rosa como símbolo. Já havia composto sambas-enredo campeões de diversos carnavais nas décadas de 40 e 50. Já havia inventado um ritmo, o samba-canção. Já havia posto sucessos nas vozes de artistas como Carmen Miranda, Noel Rosa, Francisco Alves e Aracy de Almeida. Já havia sido aprendiz de tipografia, pedreiro, pintor, guardador e lavador de carros, vigia de edifícios e contínuo de repartição pública. Já havia enviuvado e casado novamente, sido pai, dono da casa noturna Zicartola e radialista junto com Paulo da Portela e Heitor dos Prazeres. Tudo isso, toda uma vida antes desta estreia como artista solo.

Isso é muito sério e diz bastante sobre o Brasil: rico em cultura, mas paupérrimo em autoestima. É como se a genialidade prodigiosa de Mozart, desperta na infância, fosse enclausurada na Áustria por uma vida inteira até ser revelada só quando este tivesse branqueado os cabelos. Não é exagero essa comparação, pois Cartola é o Mozart do samba. O maestro de música erudita britânico Leopold Stokowski, em excursão ao Brasil nos anos 50, já havia ficado impressionado com a musicalidade de Cartola. Nada mais do que a sua obrigação como homem da música em reconhecer o talento do brasileiro, considerou outro brasileiro genial, Carlos Drummond de Andrade. Aliás, é do poeta mineiro a definição mais sintética do que o admirável poeta do morro representa: “Cartola é daquelas criaturas que a música habita nelas”.

FAIXAS: